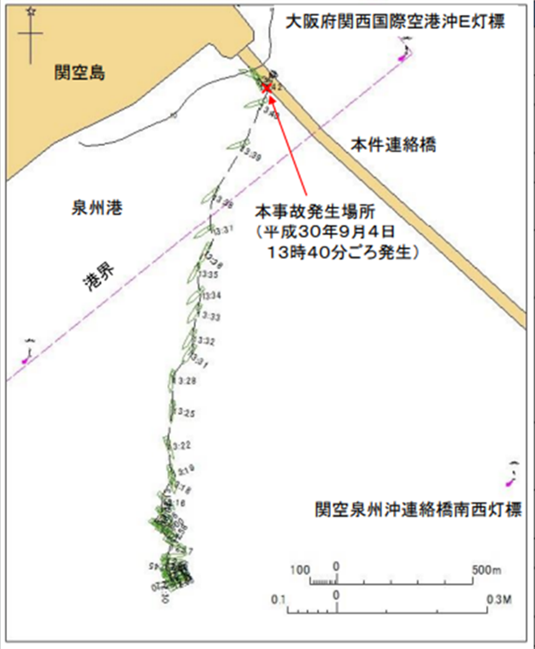

2018年9月4日、大型台風21号が大阪湾を直撃し、湾内に錨泊したタンカー宝運丸が走錨し、関西国際空港の連絡橋に衝突しました。この事故により連絡橋に大きな損害が発生し、5,000人以上の人が空港に閉じ込められました。連絡橋の被害額は50億円と言われており、完全復旧したのは2019年4月8日でした。

タンカー宝運丸(総トン数 2591トン)は、台風避難の為、連絡橋から約1マイルのところに単錨泊(JIS型ストックレスアカー、錨鎖7節)しました。風速50m/sec以上という強風の中、13時頃走錨が始まり、最大対地速力は、6.1ノットにもなり、13:40時頃連絡橋に衝突しました。

この事故を受け、運輸安全委員会は、非常に強い台風時における事故の再発防止策として次の事項を揚げています。

- 錨泊方法の検討(双錨泊を基本とすること)

- 機関の使用

- 錨地の選定

- 気象、海象情報の入手 等

図-1 宝運丸走錨図1)

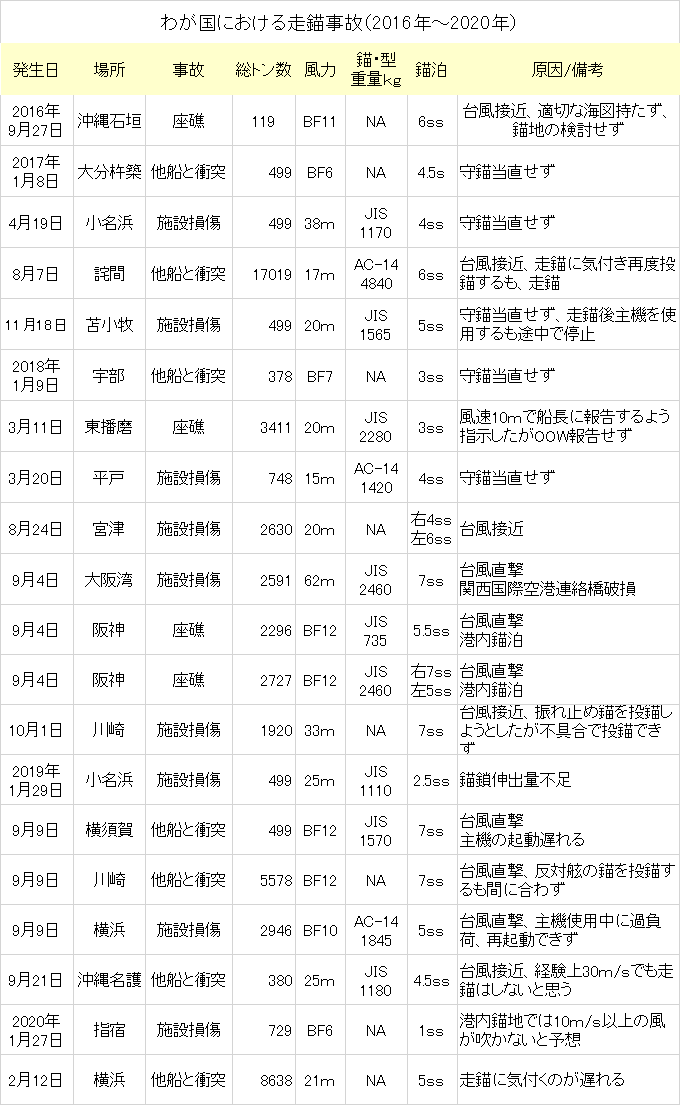

わが国では、このように毎年台風に襲われるため、走錨事故は後を絶ちません。本稿では、わが国における過去5年間(2016年 2020年)の走錨事故を分析し、走錨事故の原因、そして、再発防止に関し検討したいと思います。

表-1 わが国における走錨事故(2016年 2020年)1)

1.分析

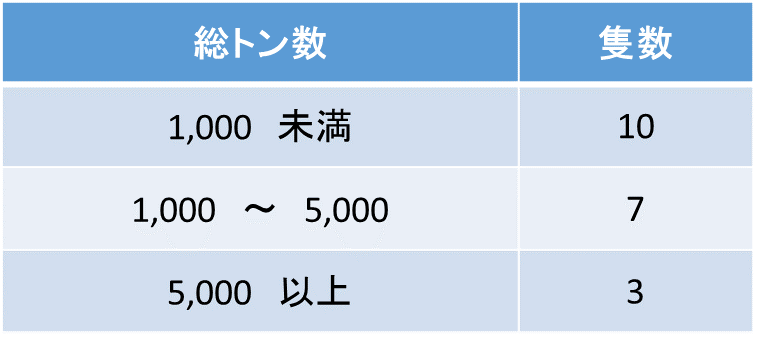

1) 走錨船の大きさ(総トン数100トン以下は省く)

走錨船をトン数別に分けると表-2のようになります。約半数が1,000トン以下となっています。わが国では内航船舶が非常に多く、これら船舶は荒天時においては、港内や湾内に投錨避難することが多いため、このような傾向になると思われます。

表-2 走錨船の総トン数

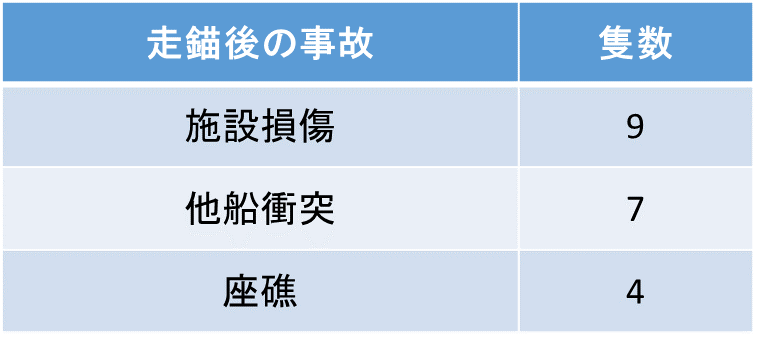

2) 走錨後の事故

走錨後の事故の約半数が施設損傷となっています。施設損傷とは、岸壁や岸壁構造物、あるいは、ブイ等の航行援助施設の破損です。1)に述べたように、走錨は比較的小型船で多く発生しますが、これら船舶はできるだけ港内や湾内の奥部に避難するので、走錨時には近くの構造物への被害が多くなります。

表-3 走錨後の事故

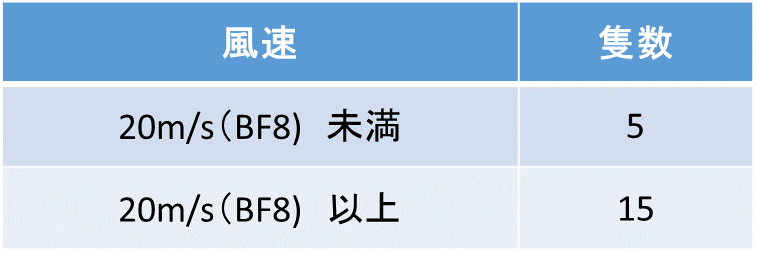

3) 走錨時の風速

走錨時の風速をみると、大半が風速20m/secを越えています。すなわち、風速20m/secを越えた場合、走錨の可能性が非常に大きいということです。また、20m/sec未満の風速でも走錨する可能性が十分あるとデータは示しています。

表-4 走錨時の風速

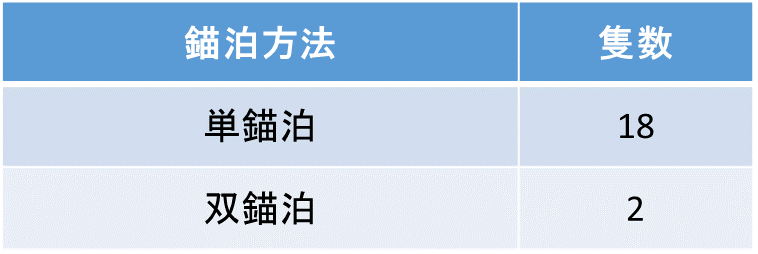

4) 錨泊方法

<錨泊方法>

データ中、ほとんどの船舶が単錨泊であり、双錨泊であった船舶は2隻のみでした。強風時において、双錨泊は把駐力を大幅に増加するメリットがあり、一般に推奨されています。しかしながら、台風のように風向が常に変化する場合、双錨泊は錨鎖が絡む可能性があり、一概に双錨泊が適切とは言えません。冒頭の関西空港連絡橋に衝突した船舶も、船長は絡み錨を危惧し、双錨泊を避け単錨泊としました。どちらの錨泊方法を選ぶかは、その時の状況を十分に考慮し、決定することです。

表-5 錨泊方法

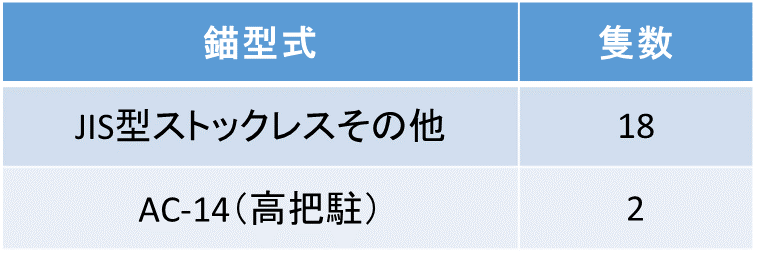

<錨の種類>

走錨船のうち、ほとんどの船舶がJIS型(ストックレス)アンカーを使用しており、高把駐のAC-14を搭載している船舶は、2隻のみでした。近年、大型船はAC-14を採用する場合が多いと言われていますが、小型船においても、AC-14の搭載を今後検討していくこと必要があるでしょう。

表-6 錨の種類

<錨鎖長さ>

走錨した船舶の錨鎖長は表-7のとおりですが、ほとんどの船舶の錨鎖長が6節以下となっており、このような錨鎖長では十分な把駐力は期待できません。強風時においては、把駐力をできるだけ大きくするため、錨鎖も重要な役割があり、気象・海象にあった錨鎖長を検討する必要があります。

表-7 錨鎖長(注:1 節 = 27.5m)

2.原因と再発防止

1) その他原因(表-8)

上記データより、多くの船舶が強風時において錨泊方法(錨地選定、把駐力の確保)に問題があったことがわかります。また、台風や強風時における外力影響を過小評価しているように見えます。

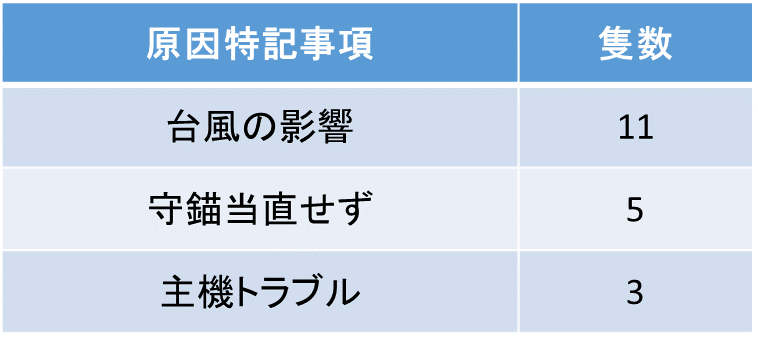

特にわが国では、表-8からも分かるとおり、台風の影響が非常に大きく、走錨事故の半数以上が台風によるものです。従って台風が予想される場合は、その進路や影響を十分に検討し、適切な避難方法(錨泊、漂泊、港外避難等)を検討する必要があります。

また、投錨後守錨当直に入っていない、というケースが5件ありましたが、これは小型船に多く見られました。小型船は港内投錨すれば安心であるという思いが強いかもしれませんが、強風時には十分注意する必要があります。

走錨時の対応として、主機を使用しようすることは最も有効な手段ですが、主機のトラブルにより機関が使用できなというケースも散見されています。台風や強風時における錨泊に関しては、常に機関を起動できる状態にすることは言うまでもありません。

表-8 その他原因

2) 錨泊可能な風速限界

台風や強風が予想される時、錨泊で対応しようとする場合、自船の錨泊可能な風速限界を知ることが必要です。これは自船のデータ(錨の把駐力等)と外力(風圧力、波力等)を計算することにより算出可能であり、錨泊前には必ずこれを実施しなければなりません。もし外力が把駐力に勝っていたなら、錨泊による避難は不可能ということになります。

一方、本船では、こういった計算は経験値に基づく概算式により算出することになりますが、その時の条件設定により正確な数値の算出は難しいとされています。従って、今回の各データからも分かるとおり、風速20m/secを越えると走錨の危険がある、ということを認識することが重要です。

参考までに、ある研究者による各船の限界風速を表-9で示します。これによると、船種、船型、錨型式により異なりますが、21mから25mの風速が最大値ということを示しています。

このような風速が予想される場合、錨泊には十分注意するとともに、錨泊以外の避難(沖出しや漂泊等)も検討しなければなりません。

表-9 錨泊時おける風速限界2)

以上

<参考文献>

1) 運輸安全委員会事故報告書

2) 操船通論(成山堂書店、本田 啓之輔著)